Les données sur les cancers : l'essentiel

Mis à jour le

On estime à 433 136 le nombre de nouveaux cas de cancers (incidence) et à 164 095 le nombre de décès (mortalité) en 2023 en France. Le nombre de nouveaux cas de cancers détectés correspond à près de 1 200 cas par jour sur une année. Les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon.

Le nombre total (ou "brut") de nouveaux cas de cancers et de décès par cancer en France tend à augmenter mathématiquement, parce que la population française évolue continuellement et compte de plus en plus de personnes âgées. Observer uniquement ces données ne permet pas de faire des comparaisons sur une période de temps donnée.

Pour s’affranchir de ces évolutions démographiques et pouvoir comparer objectivement, d’une année sur l’autre, le risque de développer un cancer ou d’en mourir, on utilise donc des taux dits "standardisés". Ce mode de calcul a permis d’observer une tendance à la baisse des taux standardisés d’incidence et de mortalité par cancer chez l’homme et du taux de mortalité chez la femme ; chez cette dernière, le taux d’incidence standardisé continue à augmenter légèrement.

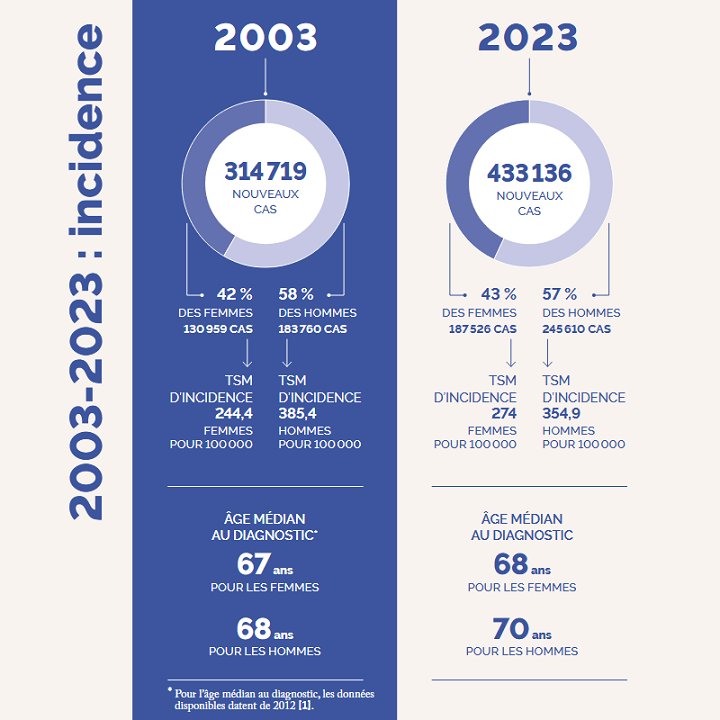

Évolution du taux d'incidence sur 20 ans, entre 2003 et 2023

L’évolution de l’incidence des cancers dans une population dépend de trois facteurs : la taille de cette population, sa structure d'âge et la prévalence d'exposition aux facteurs de risque de cancers. Ainsi, plus la population augmente dans une zone géographique donnée, plus le nombre de cas augmente ; plus une personne est âgée, plus son risque d’avoir un cancer augmente.

L’évolution démographique est ici la première cause de l’augmentation significative de l’incidence des cancers observée en France ces 20 dernières années.

En 2023, le nombre de nouveaux cas de cancer (incidence) en France métropolitaine a été estimé à 433 136 : 245 610 chez les hommes et 187 526 chez les femmes.

Entre 2003 et 2023, toutes localisations confondues, le nombre de nouveaux cas de cancers a été multiplié par 1,4. Cela correspond à une augmentation de 43 % chez les femmes et de 34 % chez les hommes. Le recul de 20 années rend compte d’une situation plutôt encourageante chez les hommes, avec une diminution du taux d’incidence standardisé pour plusieurs localisations comme les cancers de la prostate, du poumon, et une stabilité pour les cancers colorectaux. Les cancers du pancréas voient leur incidence augmenter chez les femmes comme chez les hommes. Ces derniers, et les cancers du poumon, montrent une augmentation de leur incidence encore plus préoccupante chez les femmes.

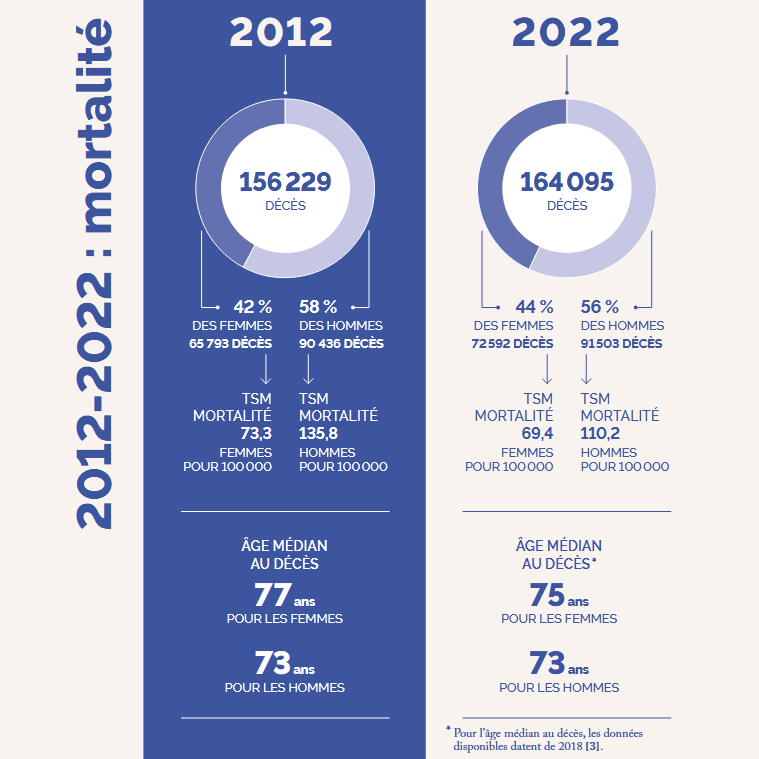

Évolution du taux de mortalité sur 10 ans, entre 2012 et 2022

Les estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer contribuent à apprécier les actions préventives et curatives menées depuis plusieurs années au regard de l’évolution des facteurs de risque et des pratiques de diagnostic et de dépistage.

En 2022, le nombre de décès par cancer (mortalité) en France métropolitaine a été estimé à 164 095 : 91 503 chez les hommes et 72 592 chez les femmes.

La diminution globale du taux de mortalité s’observe pour de nombreuses localisations, à l’exception du système nerveux central (évolution 2012-2022 : +1,4 % par an chez les femmes et +1,2 % par an chez les hommes) du pancréas, et du poumon spécifiquement chez les femmes.

L’évolution annuelle du taux de mortalité standardisé (TDM) montre une diminution globale de la mortalité par cancer entre 2012 et 2022. Cette diminution, plus marquée chez les hommes, résulte d’une modification des cancers incidents, de diagnostics plus précoces et d’importantes avancées thérapeutiques parmi les cancers les plus fréquents.

Chez les hommes, le cancer du poumon est toujours au premier rang des décès, devant les cancers colorectaux et celui de la prostate.

Chez la femme, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer, devant le cancer du poumon et le cancer colorectal.

L'âge médian au moment du décès en 2022 est de 73 ans chez les hommes et 75 ans chez les femmes.

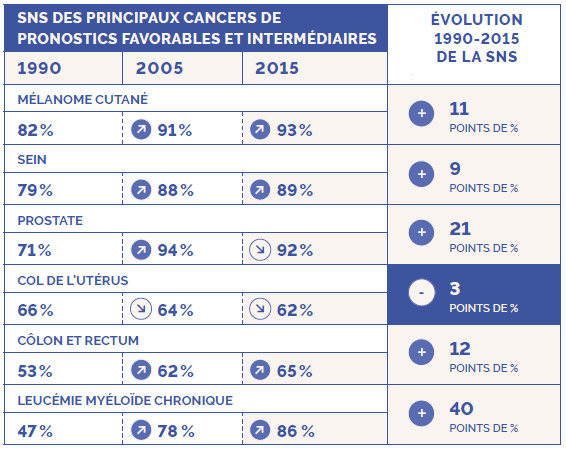

Un taux de survie globalement meilleur (évolution 1990-2015)

Ces dernières années, la survie des personnes atteintes de cancer s’est améliorée pour la majorité des localisations. Ces tendances plutôt favorables sont le reflet des progrès réalisés dans le système de soins, à la fois dans la détection des cancers, mais aussi dans leur thérapeutique. Ce gain est néanmoins contrasté selon les localisations et en fonction de l’âge au diagnostic.

Pour quels cancers obtient-on la meilleure survie ?

On distingue les cancers de pronostic favorable, ayant une survie nette standardisée (SNS) à 5 ans supérieure à 65%, et les cancers de pronostic intermédiaire, avec une SNS à 5 ans entre 33 et 65%.

Spécificité des cancers du col de l'utérus

Les cancers du col de l’utérus enregistrent un recul de la survie nette à 5 ans, en particulier chez les femmes de plus de 50 ans. Il s’agit là d’un effet "paradoxal" du dépistage. Le dépistage des cancers du col de l’utérus a pour objectif principal de diagnostiquer et de traiter des lésions précancéreuses et d’empêcher leur

progression vers des cancers invasifs. Il permet également de détecter des cancers à un stade précoce curable et d’en améliorer les chances de guérison. Le dépistage aurait donc un effet paradoxal sur la survie par un mécanisme de sélection des cas : du fait de la diminution du nombre de cancers invasifs diagnostiqués, la proportion de cancers diagnostiqués à des stades avancés, ou de cancers agressifs, de moins bon pronostic, serait plus importante au fil du temps.

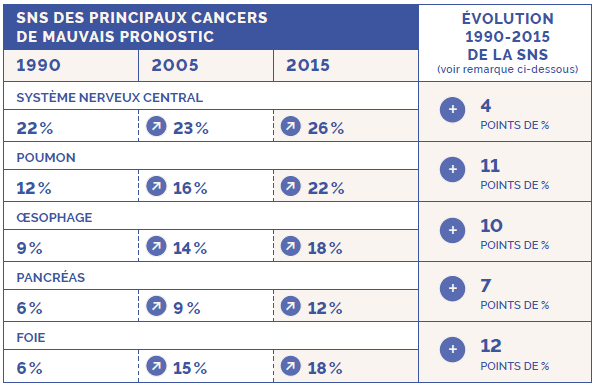

Quels sont les cancers de mauvais pronostic ?

Certains cancers sont dits "de mauvais pronostic" : poumon, pancréas, œsophage, foie, système nerveux central, leucémies aiguës myéloïdes, ovaire, estomac… Pour ces localisations, et malgré les progrès de la recherche, la survie nette standardisée à 5 ans reste plus faible.

Spécificité des cancers du poumon

Les cancers du poumon font partie des localisations dites de pronostic défavorable en termes de survie. Ces cancers sont en grande partie liés à des facteurs évitables, notamment le tabac, qui en est la principale cause, mais aussi, dans une moindre mesure, à l’exposition à d’autres substances toxiques, comme le radon et certains polluants de l'air extérieur.

Les politiques de prévention, telles que la lutte contre le tabac (via les campagnes d’information et l’augmentation du prix du

tabac, par exemple), ont permis de faire reculer la consommation tabagique en France. Ces efforts doivent être poursuivis.

Les localisations dites de pronostic défavorable présentent des survies nettes standardisées très basses (inférieures à 33% à 5 ans). Il s’agit notamment de cancers associés à l’alcool et au tabac (œsophage, foie, poumon), tant chez les femmes que chez les hommes. Ce pronostic défavorable peut être lié à un dépistage tardif, une localisation difficile d’accès, une évolution rapide et agressive, une résistance aux thérapies ou un manque de solutions thérapeutiques spécifiques.

Tout l’enjeu, pour améliorer la survie des patients qui en sont atteints, réside dans le développement de la recherche pour accélérer la découverte de connaissances scientifiques et aboutir à des innovations thérapeutiques. La lutte contre ces cancers de mauvais pronostic constitue l’un des axes de la Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Les efforts entrepris dans la prévention et la détection précoce de ces cancers doivent ainsi être poursuivis.

La vie après un cancer

Le nombre de personnes de 15 ans et plus en vie en 2018 et ayant eu un cancer au cours de leur existence est de l’ordre de 3,8 millions : 1 844 277 hommes et 1 991 651 femmes. Une enquête menée sur un échantillon de ces anciens patients, VICAN5, souligne que 3 personnes sur 5 déclarent avoir conservé des séquelles cinq ans après leur diagnostic. Par ailleurs, 12% des travailleurs salariés occupés au diagnostic déclarent avoir fait l’objet d’attitudes de rejet ou de discrimination liées directement à leur maladie de la part de collègues de travail.

Par ailleurs, la situation professionnelle des personnes ayant eu un cancer s’est considérablement dégradée cinq ans après le diagnostic : le taux d’emploi est passé de 87,3% à à 75,9% et le taux de chômage, de 7,3% à 9,5%.