Cancers du côlon : la chirurgie

Mis à jour le

La chirurgie est le traitement principal du cancer du côlon. Elle consiste à retirer la tumeur avec une marge de tissu sain autour. Le type de chirurgie réalisé dépend de la partie du côlon où est située la tumeur.

Dans quels cas la chirurgie est-elle indiquée ?

Pour les cancers du côlon, la chirurgie est le traitement de référence pour les stades I (traitement endoscopique possible en cas de tumeur superficielle), II et III.

Pour les tumeurs de stade III et certaines tumeurs de stade II, une chimiothérapie adjuvante (c’est-à-dire réalisée après la chirurgie) est indiquée.

Pour les stades IV, il est possible d’effectuer une chirurgie destinée à retirer la tumeur primitive du côlon, c'est-à-dire la tumeur principale, et les métastases. Son intérêt est évalué en fonction de l’étendue de la maladie, de l’efficacité de la chimiothérapie, le cas échéant, et de votre état général.

Lors de l'opération, le chirurgien retire également les ganglions lymphatiques voisins de la tumeur. C’est ce qu’on appelle un curage ganglionnaire. Puis les ganglions sont analysés à l’aide d’un microscope pour déterminer s’ils contiennent ou non des cellules cancéreuses. C’est un facteur pronostique, c’est-à-dire que cela donne une indication sur l’évolution possible de la maladie.

Pour en savoir plus sur les différents stades du cancer.

Comment se préparer à l'opération ?

Deux consultations sont programmées quelques jours avant l’intervention : l'une avec le chirurgien pour vous expliquer précisément les objectifs de l'opération et son déroulé ; l’autre avec l’anesthésiste pour évaluer les risques liés à l’anesthésie.

Un bilan préopératoire doit également être réalisé ; il repose sur les examens du bilan préthérapeutique.

En savoir plus sur la préparation avant une opération.

Évaluation de l'état nutritionnel pour lutter contre une dénutrition

Votre « état nutritionnel », c’est-à-dire le bon équilibre entre ce que vous mangez et ce que vous dépensez, est souvent altéré par la maladie et aggravé par la chirurgie. Cela risque d’entraîner une dénutrition qui se manifeste par une perte de poids.

Si l’équipe médicale constate une dénutrition avant ou après l’intervention, vous pourrez bénéficier d’un support nutritionnel complémentaire de votre alimentation visant à rétablir votre état nutritionnel. Il peut s’agir de la prescription :

- d’une alimentation enrichie en calories ou protéines ;

- de compléments nutritionnels oraux (CNO) ;

- d’une nutrition entérale (via une sonde gastrique).

Quel que soit votre état nutritionnel (dénutri ou non), un support nutritionnel complémentaire visant à stimuler votre système immunitaire, appelé immunonutrition, est recommandé au minimum une semaine avant l’intervention et jusqu’à 7 jours après en cas de dénutrition.

Il permet à l’organisme de se préparer à la chirurgie grâce à un apport en certains nutriments indispensables au système immunitaire. Il est le plus souvent envisagé par voie orale.

Des antibiotiques pour réduire le risque d’infection

L’intestin est l’organe qui contient le plus de bactéries. Leur présence y est normale. Mais si elles se déplacent dans la cavité abdominale, à la suite d’une coupure ou d’une perforation de l’intestin par exemple, elles peuvent engendrer une infection grave du péritoine (la membrane qui recouvre les organes abdominaux), appelée péritonite.

Afin de réduire ce risque pendant et après l’intervention, des antibiotiques sont généralement administrés en même temps que les produits anesthésiques.

Comment le chirurgien accède à la tumeur ?

On appelle « voie d’abord » le chemin utilisé pour accéder à l’organe ou à la zone à opérer. Deux voies d’abord peuvent être utilisées pour opérer un cancer du côlon : la cœlioscopie et la laparotomie.

Qu’est-ce que la cœlioscopie (ou laparoscopie) ?

C’est une technique chirurgicale récente (aussi dite “opération à ventre fermé”). Le chirurgien effectue plusieurs petites incisions au niveau du ventre qui lui permettent de passer un système optique (une sorte de caméra), ainsi que des instruments chirurgicaux à l’intérieur de l’abdomen. Le système optique est relié à un écran extérieur. Le chirurgien opère en regardant l’écran.

La cœlioscopie apporte des bénéfices à court terme : diminuer la douleur et les complications après l’intervention, réduire la durée d’hospitalisation, ou encore préserver la paroi abdominale avec un bénéfice esthétique (pas de grande cicatrice). À long terme, elle entraîne un risque moins important d’éventration de la paroi abdominale.

Elle est aussi efficace que la laparotomie pour enlever la portion du côlon malade.

Qu’est-ce que la laparotomie ?

Cette technique consiste à procéder à une ouverture dans le ventre pour accéder aux organes (opération à ventre ouvert). Le chirurgien effectue une incision verticale sur l’abdomen, en partant du dessus du nombril qu’il contourne, jusqu’au bas du ventre. Cette technique permet au chirurgien d’observer et de palper minutieusement toute la cavité abdominale avant de retirer la portion du côlon atteinte par la tumeur, ainsi que les ganglions les plus proches.

Cœlioscopie ou laparotomie, pourquoi une technique plutôt que l’autre ?

Le choix de l’une ou l’autre de ces voies dépend des caractéristiques du cancer (taille et localisation de la tumeur), des antécédents chirurgicaux éventuels, ainsi que de votre morphologie et de la spécialisation de l’équipe chirurgicale.

Parfois, alors que la cœlioscopie a été choisie, elle peut être finalement complétée en cours d’opération par une laparotomie complémentaire.

Comment se déroule l'intervention ?

Elle commence par une phase d’exploration pendant laquelle le chirurgien examine le côlon et la cavité abdominale afin de confirmer que la tumeur ne s’est pas étendue localement (ou dans l’abdomen) et qu’il n’y a pas de métastase au niveau du foie.

Que retire le chirurgien ?

L’intervention consiste à retirer la partie du côlon où est située la tumeur. Le chirurgien retire également, autour de cette partie du côlon, une portion saine avec une marge de sécurité d’au moins 5 centimètres. Il enlève le mésocôlon (tissu graisseux enveloppant le segment de côlon retiré qui contient des vaisseaux sanguins et des ganglions lymphatiques).

Relier les segments restants du côlon

Puis, une fois la portion du côlon atteinte enlevée, le chirurgien réalise une anastomose : il relie les deux segments restants du côlon à l’aide de fils ou de pinces mécaniques. Cette étape de l’intervention vise à reformer le conduit intestinal et à rétablir la continuité digestive.

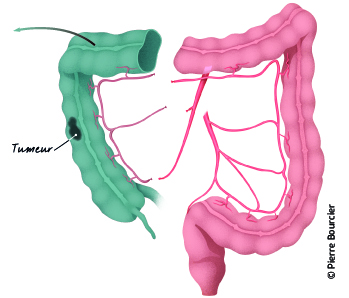

En cas de tumeur dans la première moitié du côlon (côlon droit)

Si la tumeur est située au niveau du côlon ascendant, le chirurgien retire le côlon droit (ascendant). Il retire alors le cæcum, ainsi que la moitié droite du côlon transverse. C’est ce qu’on appelle une hémicolectomie droite. Le chirurgien effectue ensuite une anastomose entre l’intestin grêle et la partie restante du côlon.

L’hémicolectomie droite

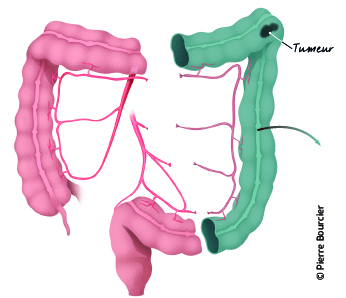

En cas de tumeur dans la deuxième moitié du côlon (côlon gauche)

Si la tumeur est située au niveau de la moitié gauche du côlon, le chirurgien retire le côlon gauche (descendant) avec ou sans la moitié gauche du côlon transverse. Une partie du côlon sigmoïde peut également être retirée. On parle d’hémicolectomie gauche. Le chirurgien réalise ensuite une anastomose entre les deux parties du côlon restantes. C’est-à-dire qu’il relie les deux segments restants du côlon à l’aide de fils ou de pinces mécaniques.

L'hémicolectomie gauche

En cas de tumeur juste avant le rectum

Si la tumeur est située dans la dernière portion du côlon, juste avant le rectum, le chirurgien retire le côlon sigmoïde. On parle de sigmoïdectomie. Une anastomose est ensuite effectuée pour relier le côlon au rectum : il relie alors les deux segments restants du côlon à l’aide de fils ou de pinces mécaniques.

La sigmoïdectomie

Selon la localisation de la tumeur dans le côlon transverse (à gauche ou à droite), le chirurgien décide de pratiquer une hémicolectomie gauche ou droite. Il retire le côlon transverse et le côlon droit ou gauche.

Dans de plus rares cas, la totalité du côlon, dont le cæcum et l’appendice, est retirée. On parle alors de colectomie totale. Une telle intervention est réalisée s’il y a plusieurs localisations tumorales.

On peut aussi proposer ces interventions à certaines personnes atteintes de polypose adénomateuse familiale (PAF) ou de cancer colorectal héréditaire sans polypose afin de prévenir l’apparition d’un cancer colorectal.

Réalisation d’une stomie

Selon le type d’intervention réalisé, le chirurgien est parfois amené à pratiquer une stomie appelée parfois « anus artificiel ».

Il s’agit de raccorder le tube digestif (intestin grêle ou côlon) directement à la peau de l’abdomen et de créer une ouverture (la stomie) d’où seront évacuées les selles. Les selles sont alors recueillies dans une poche spéciale collée sur le ventre autour de la stomie.

Une stomie, dans quels cas ?

Le plus souvent temporaire, la stomie est indiquée dans deux cas :

- le chirurgien décide de ne pas effectuer tout de suite la couture entre les deux segments digestifs, car il existe trop d’inflammation dans l’abdomen. Le risque de voir l’anastomose (le lien réalisé entre deux segments du côlon) ne pas cicatriser est alors trop important. Il effectue le plus souvent une colostomie, c’est-à-dire qu’il suture l’extrémité du côlon à la peau ;

- le chirurgien effectue par exemple une suture entre le côlon gauche et le rectum après résection (retrait de l’anomalie) du côlon sigmoïde, mais la couture semble fragile. Il peut alors effectuer une iléostomie, c’est-à-dire qu’il va raccorder la partie terminale du petit intestin (l’iléon) à la peau pour dériver de manière temporaire les selles, cela afin d’éviter qu’elles passent au niveau de la zone de suture.

En savoir plus sur la stomie digestive.

Quelle opération en cas d'occlusion intestinale ?

Parfois, le cancer du côlon est découvert à cause d’une occlusion : en grossissant, la tumeur bloque le passage des selles et des gaz. Cela provoque des douleurs abdominales, des vomissements, un arrêt total ou partiel du transit et un gonflement de l’abdomen. Le côlon augmente de volume et finit parfois par se perforer.

Une occlusion nécessite donc le plus souvent une intervention en urgence.

En quoi consiste l’opération ?

Selon les cas, cette intervention consiste à :

- effectuer une stomie temporaire afin de dériver les selles et de décomprimer rapidement le côlon en évacuant les gaz et les selles. Une deuxième intervention est programmée une semaine plus tard, « à froid », pour retirer la tumeur, refermer la stomie et rétablir la continuité digestive

- retirer d’emblée la tumeur en enlevant la portion du côlon atteinte. Pendant l’intervention, le chirurgien effectue un lavage du reste du côlon et rétablit le circuit digestif si le côlon n’est pas trop abîmé. Si le côlon a été trop abîmé, il réalise une stomie temporaire. Dans ce dernier cas, une autre intervention chirurgicale est programmée quelques mois plus tard pour refermer la stomie et rétablir le circuit intestinal

- réaliser une résection (le retrait) de tout le côlon. Cela peut être envisagé, par exemple, dans le cas d’une tumeur du côlon gauche qui provoque une distension (augmentation du volume) du côlon droit trop importante, avec des lésions menaçant d’entraîner une perforation. La colectomie est alors réalisée. Le rétablissement du circuit digestif repose sur une couture entre la partie terminale de l’intestin grêle (iléon) et la partie haute du rectum

Quelle opération en cas de métastases ?

Certaines métastases peuvent être retirées par chirurgie. On dit alors qu’elles sont résécables.

Les possibilités de pratiquer une chirurgie dépendent de la localisation et du nombre de métastases.

En cas de métastases résécables (au niveau des poumons, du foie…), l’intervention chirurgicale peut être pratiquée en deux temps, avec une chimiothérapie entre les deux opérations pour contrôler la maladie.

Si les métastases ne sont pas opérables en raison de leur nombre ou de leur inaccessibilité, des traitements médicaux sont proposés (chimiothérapie et thérapie ciblée).

Les analyses de la tumeur : déterminer sa propagation

Tout ce qui est a été retiré lors de l’intervention chirurgicale est transmis au laboratoire ou au service d’anatomopathologie pour être analysé. Cet examen est réalisé par un médecin spécialiste appelé anatomopathologiste.

L’examen consiste à observer, à l’œil nu puis au microscope, les tissus prélevés afin de déterminer jusqu’où les cellules cancéreuses se sont propagées : paroi du côlon, péritoine, ganglions lymphatiques, organes voisins.

Grâce à cet examen, le type de cellules concerné, le stade du cancer, c’est-à-dire son degré d’extension, ainsi que son degré d’agressivité sont définis.

Une analyse des altérations moléculaires de la tumeur peut être réalisée. Avec ces informations, les médecins peuvent décider si un traitement médicamenteux (chimiothérapie ou thérapies ciblées) est nécessaire après la chirurgie.

Quels sont les effets indésirables et complications possibles ?

La survenue éventuelle d’effets indésirables est surveillée pendant votre hospitalisation et lors des consultations qui suivent. N’hésitez pas à décrire aux professionnels tous les signes et symptômes que vous rencontrez : fatigue, douleurs, saignements...

La fistule anastomotique

La principale complication, et la plus grave, est la fistule anastomotique : elle est due à une mauvaise cicatrisation de la suture entre les deux segments de côlon ou entre le côlon et le rectum. La fistule génère un écoulement de liquide digestif dans l’abdomen, par cette suture.

Cette complication survient entre 3 et 15 jours après la chirurgie et se traduit par de la fièvre, une douleur abdominale et, parfois, des sécrétions sales au niveau du drain abdominal.

Le plus souvent, un scanner de l’abdomen est effectué. En fonction de la sévérité de la complication, le traitement varie de la mise sous antibiotiques à la réalisation d’une nouvelle intervention.

Des saignements dans l’abdomen

Les autres complications chirurgicales sont des saignements dans l’abdomen qui nécessitent le plus souvent une nouvelle intervention chirurgicale.

Des troubles du transit intestinal fréquents

Après l’opération, des troubles du transit intestinal sont fréquents : diarrhée, constipation, augmentation du nombre de selles.

Ces troubles sont variables selon les personnes et selon la portion du côlon qui a été enlevée :

- plus la portion du côlon enlevée est importante, plus les selles sont molles ; si le côlon a été entièrement retiré (colectomie totale), des diarrhées sont importantes les premiers mois et diminuent ensuite ;

- si le côlon droit a été enlevé, les selles sont plus molles que lorsque le chirurgien a retiré le côlon sigmoïde (juste avant le rectum).

Ces troubles s’améliorent le plus souvent au cours de la première année qui suit l’opération.

Des médicaments (suppositoire, laxatif, etc.) et un régime alimentaire adapté peuvent réduire ces troubles et permettre de retrouver une meilleure qualité de vie. N’hésitez pas à en parler, lors des consultations de suivi, avec votre chirurgien ou votre gastroentérologue.

En savoir plus sur les moyens de lutter contre la diarrhée ou la constipation.

Un risque de dénutrition

La chirurgie du côlon, selon sa nature, peut entraîner un état de dénutrition qui se traduit par une perte de poids . Cela est le plus souvent lié à une perte d’appétit et à l’inflammation secondaire à l’intervention.

Pour retrouver un état nutritionnel satisfaisant, un accompagnement adapté vous est proposé. Il peut s’agir d’abord de conseils pratiques pour améliorer et enrichir vos prises alimentaires (c’est-à-dire vos repas) au quotidien, l’objectif étant d’augmenter le nombre de calories sans nécessairement augmenter le volume des portions que vous mangerez.

Si votre alimentation ne couvre pas tous vos besoins nutritionnels, vous pouvez bénéficier, sur prescription, d’une alimentation enrichie en calories ou protéines, de compléments nutritionnels oraux (CNO) ou d’une nutrition entérale (via une sonde gastrique). Votre médecin vous prescrira ce qui vous convient le mieux ou vous adressera vers un diététicien ou un médecin nutritionniste spécialisé en nutrition clinique. Faire le point sur les différentes techniques de traitements nutritionnels.

La mise en place des soins de support

En parallèle de vos traitements, un certain nombre de soins de support vous seront proposés pour diminuer les effets indésirables et pour vous garantir la meilleure qualité de vie possible tout au long de votre parcours de soins : prise en charge de la douleur, accompagnement psychologique, social, familial et professionnel, conseils d'hygiène de vie...

Les soins de support font partie intégrante de votre parcours de soins et ne sont ni secondaires, ni optionnels. Parlez-en avec votre équipe soignante.

En savoir plus sur les soins de support

Arrêter de fumer quelques semaines avant l’intervention

L'arrêt du tabac est important pour réduire les risques de complications pendant et après l’opération (risques de complications pulmonaires, d’infection de la zone opérée et de problèmes de cicatrisation). Des moyens existent pour accompagner l’arrêt du tabac et soulager les symptômes de sevrage. Parlez-en à l’équipe soignante.