Comment diagnostique-t-on un lymphome hodgkinien ?

Mis à jour le

L'évaluation initiale d'un lymphome hodgkinien s'effectue en trois étapes : le diagnostic, qui nécessite la biopsie d'un ganglion, le bilan d'extension (recherche de toutes les localisations de la maladie et des facteurs de risque liés au lymphome) et un bilan général pour évaluer vos éventuelles autres pathologies, en particulier cardiaques ou chroniques, et orienter le choix de vos traitements.

Comment s'établit un diagnostic de lymphome hodgkinien ?

Examen clinique des aires ganglionnaires

Si vous souffrez de symptômes suggérant la présence d'un lymphome hodgkinien, un examen clinique complet doit être effectué. Le médecin examine les régions où se trouvent les ganglions, notamment sous le menton, dans le cou au-dessus des épaules, au niveau des coudes, sous les aisselles et dans l'aine.

Il examine également les autres parties du corps afin de déceler des signes traduisant une augmentation de volume de ganglions dans le thorax ou l'abdomen. Il palpe également votre abdomen pour déterminer si certains organes internes ont grossi, notamment le foie et la rate. Il vous interroge sur les symptômes identifiés ; il vous demande si vous ressentez des douleurs ou d'autres symptômes.

Après avoir écarté toute autre cause (locale comme une pathologie qui provoquerait le gonflement des ganglions situés à proximité ou une infection), et si le médecin suspecte la présence d'un lymphome après avoir effectué l'examen clinique, il vous prescrira des examens complémentaires. Ces examens incluent généralement des examens sanguins, des examens d'imagerie médicale et une biopsie d'un ou de plusieurs ganglions.

Autres examens permettant de confirmer le diagnostic d'un lymphome hodgkinien et préciser son extension

- Biopsie

- Imagerie médicale :

- radiographie des poumons

- scanner du cou, du thorax, de l'abdomen et du pelvis

- TEP (tomographie par émission de positons)

- Examens sanguins

- Examen de la moelle osseuse par ponction, aussi appelé biopsie médullaire (dans certains cas seulement)

Comment est déterminé le stade et le grade d'un lymphome hodgkinien ?

Pour que le diagnostic d'un lymphome hodgkinien soit complet, il est nécessaire d'établir son stade et son type. Ces informations sont essentielles pour déterminer le rythme d'évolution de la maladie et la prise en charge thérapeutique la plus appropriée. Elles sont fournies par les examens précédemment cités.

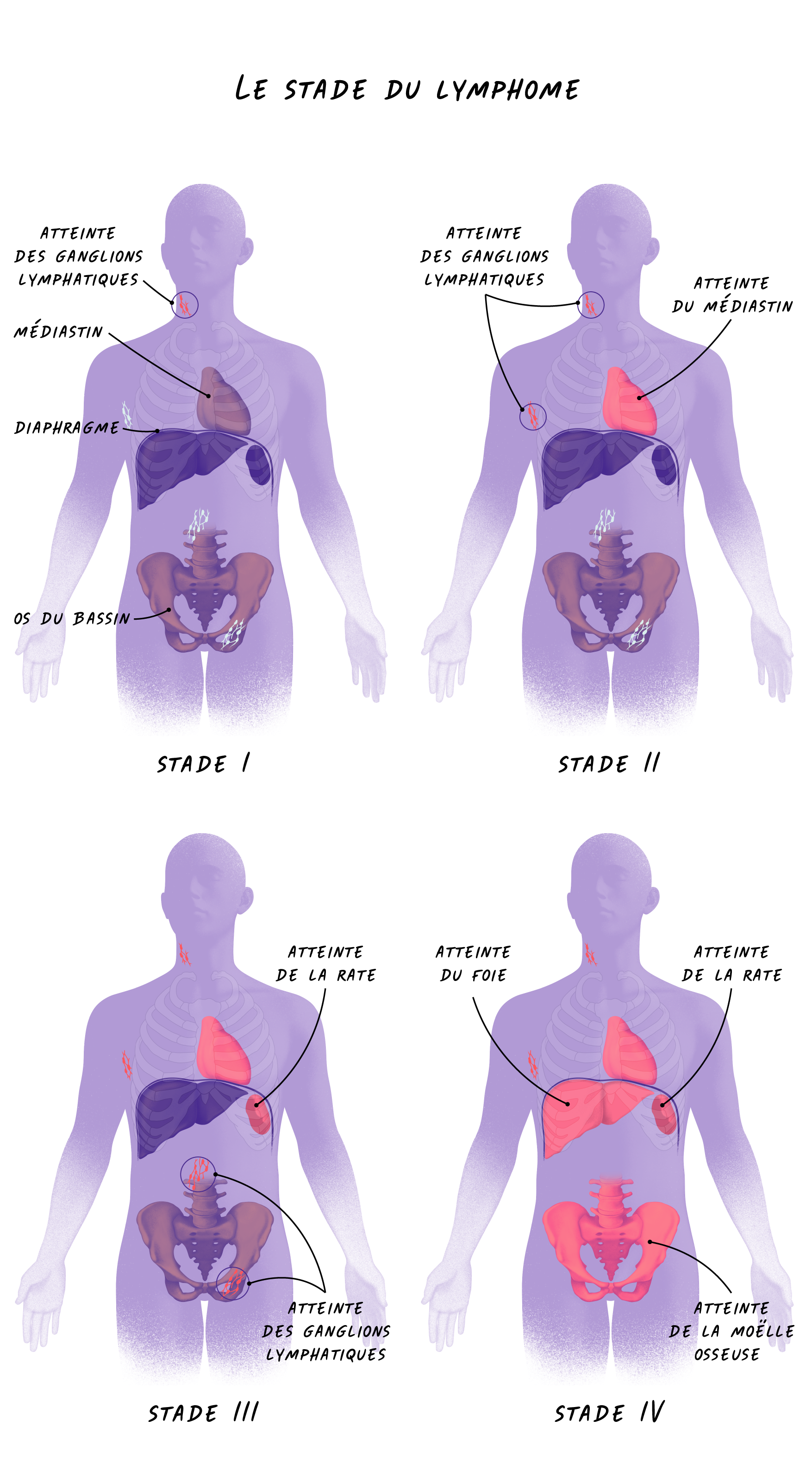

Le stade du lymphome

Le stade est le terme utilisé pour décrire le degré d'extension de la maladie dans l'organisme. L'évolution du lymphome hodgkinien est divisée, selon la classification d'Ann Arbor, en quatre stades : les stades I et II sont localisés, alors que les stades III et IV sont considérés comme avancés (c'est-à-dire plus étendus).

Le stade est une information qui contribue à se faire une idée du pronostic et à déterminer l'approche thérapeutique à adopter. Moins le lymphome s'est propagé, meilleurs en sont le pronostic et les chances de guérison.

Quelle est la signification des lettres A, B, E ou X après le mot "stade" ?

Chaque stade du lymphome hodgkinien est divisé en deux sous-catégories principales : A et B. Celles-ci sont définies en fonction de vos symptômes, au moment du diagnostic :

- la sous-catégorie A est utilisée pour désigner les personnes qui ne présentent aucun symptôme ;

- la sous-catégorie B est appliquée lorsque vous présentez des symptômes dits généraux ou systémiques, c'est-à-dire qui affectent tout le corps, comme la fièvre, les sueurs nocturnes et la perte de poids ;

- la sous-catégorie E est employée lorsque le lymphome hodgkinien s'est étendu localement depuis un ganglion lymphatique vers un seul tissu avoisinant ;

- la sous-catégorie X est utilisée en cas de masse tumorale importante au niveau du médiastin ou des ganglions. La masse tumorale correspond à la taille de la ou des tumeurs ; généralement, plus la tumeur est petite, plus il y a de chances pour qu'un traitement permette de l'éliminer complètement. Les personnes atteintes de petites tumeurs ont généralement un pronostic plus favorable que celles chez lesquelles la ou les tumeurs sont plus volumineuses.

Les facteurs de risque pronostiques : des informations pour orienter le choix du traitement

Qu'est-ce que le pronostic ?

Le pronostic est le terme médical utilisé pour décrire la façon dont la maladie risque d'évoluer et les chances de guérison.

Le pronostic est défini à partir d'informations recueillies auprès de milliers de personnes malades qui ont eu la même pathologie. L'analyse statistique de ces informations fournit aux médecins une idée générale de l'évolution de la maladie selon le type de lymphome diagnostiqué, ainsi que des indications concernant les types de traitements qui ont donné les meilleurs résultats.

Cependant, chacun réagit différemment et les statistiques tirées d'un large groupe de patients ne permettent pas de prévoir quelles seront l'évolution de votre maladie et votre réponse aux traitement. Le médecin qui vous soigne et qui connaît votre situation est le mieux placé pour interpréter ces statistiques et déterminer la façon dont elles s'appliquent à votre situation.

Que sont les facteurs de risque pronostiques ?

Les facteurs de risque pronostiques sont des facteurs connus qui peuvent avoir une influence sur la façon dont la maladie va évoluer, et donc sur son pronostic. À partir de ces facteurs, les médecins ont établi des groupes pronostiques auxquels correspondent des traitements de référence, dits traitements standards.

Ainsi votre médecin, sur la base de ces facteurs, peut estimer les chances de succès d'un traitement et déterminer le choix du traitement le plus approprié dans votre cas.

Outre le type de lymphome, d'autres facteurs peuvent influer sur la réponse individuelle au traitement ; certains sont liés au lymphome et d'autres au patient. On peut citer, notamment :

- le stade : plus la maladie est localisée et meilleures sont les chances de guérison ;

- le volume de la ou des tumeurs : une tumeur de petite taille est plus facile à traiter. La question du volume tumoral est importante, notamment lorsque la tumeur est localisée au niveau des ganglions du médiastin. En effet, dans les lymphomes hodgkiniens, les masses tumorales les plus volumineuses sont le plus souvent situées dans le médiastin ;

- la présence ou non d'une inflammation biologique, définie notamment par une augmentation de la vitesse de sédimentation ;

- le taux de lymphocytes dans le sang : une diminution du nombre de lymphocytes entraîne une baisse des défenses immunitaires ;

- l'âge : les personnes de moins de 50 ans présentent souvent une réponse plus favorable que les personnes plus âgées. Ainsi, pour des raisons qui demeurent encore inconnues, le pronostic des lymphomes chez les sujets jeunes est généralement meilleur que chez les sujets âgés. Par ailleurs, ils sont mieux à même de supporter les effets indésirables des traitements car ils ont généralement moins de problèmes de santé (tels que les maladies pulmonaires ou cardiaques), qui limitent les options thérapeutiques ou les doses. Cependant, plus un malade est jeune et plus il est important de limiter les conséquences tardives des traitements, comme le risque de troubles de la fertilité. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin.