Comment se développe un lymphome non hodgkinien ?

Mis à jour le

Dans la très grande majorité des cas, l’origine précise d'un lymphome non hodgkinien reste inconnue. Il est communément admis que leur survenue est le plus souvent liée à la réunion de différents facteurs de risque comportementaux, environnementaux et génétiques.

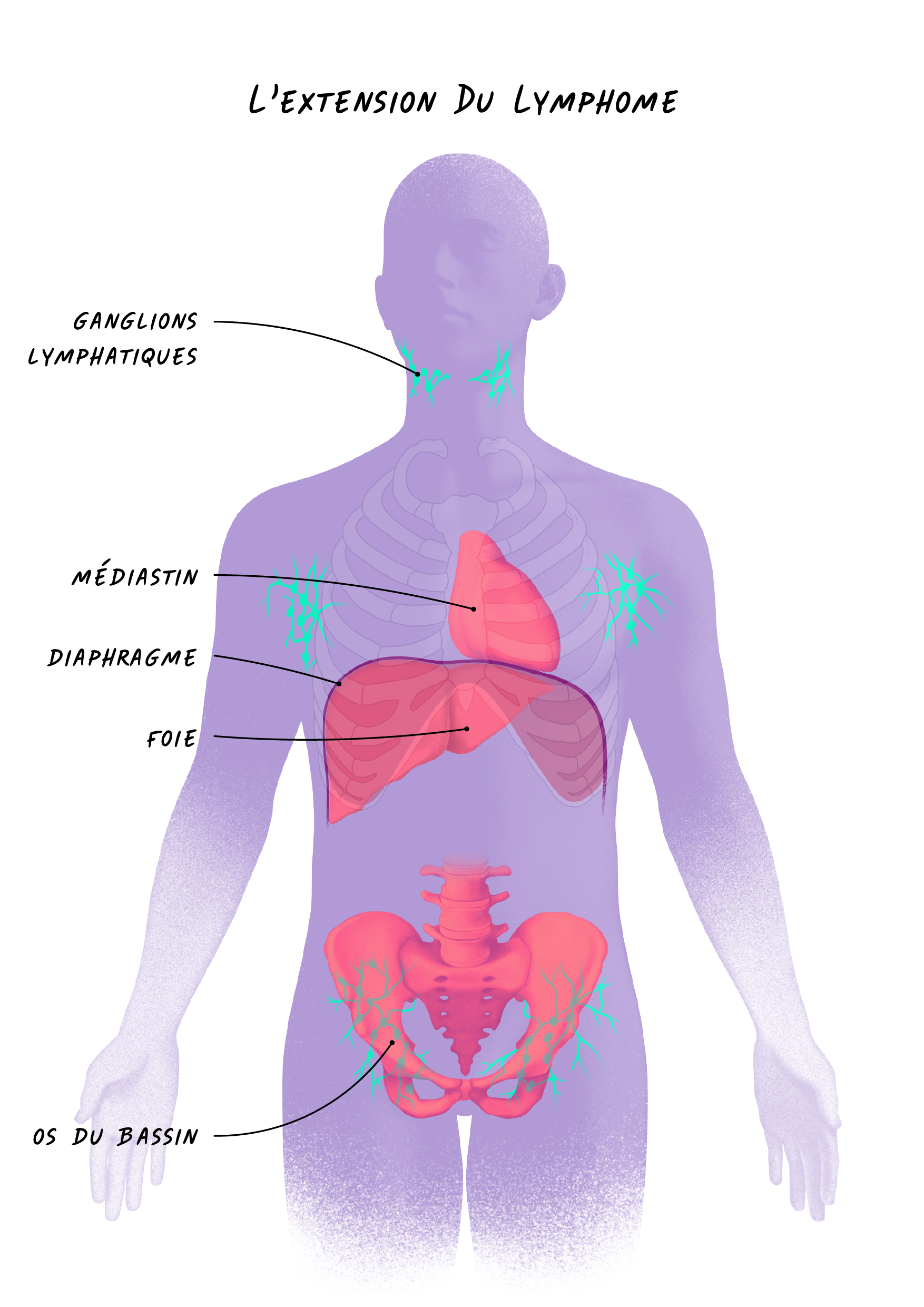

Les lymphocytes anormaux étant susceptibles d’atteindre toutes les parties du corps en circulant par le biais des vaisseaux lymphatiques ou sanguins, un lymphome non hodgkinien peut apparaître ou s’étendre à travers tout l’organisme.

Où peut se développer un lymphome non hodgkinien dans le corps ?

Un lymphome non hodgkinien (LNH) peut apparaître à plusieurs endroits :

- dans les ganglions lymphatiques répartis dans l’organisme : on parle alors de lymphome ganglionnaire. Un seul ou plusieurs ganglions lymphatiques peuvent être atteints ;

- dans le tissu lymphoïde que l’on trouve dans la plupart des organes : on parle alors de lymphome extra-ganglionnaire.

Un lymphome non hodgkinien peut aussi toucher des organes, le plus souvent :

- les amygdales ;

- la rate ;

- la moelle osseuse ;

- le tube digestif (l’estomac, par exemple) ;

- la peau ;

- plus rarement le cerveau, le foie ou les poumons.

Quelle est l’origine d’un lymphome non hodgkinien ?

Une origine souvent inconnue

Dans la très grande majorité des cas, l’origine précise du lymphome non hodgkinien reste inconnue. Il est communément admis que la survenue des lymphomes non hodgkiniens est le plus souvent liée à la réunion de différents facteurs de risque comportementaux, environnementaux et génétiques. Comme tous les cancers, les lymphomes non hodgkiniens ne sont pas des maladies contagieuses.

Des facteurs de risque favorisant la survenue d’un lymphome non hodgkinien

Différents facteurs de risque susceptibles de favoriser de manière plus ou moins importante la survenue d’un lymphome non hodgkinien ont été identifiés :

- l’exposition à certains virus ou bactéries. Le risque de développer certaines formes de lymphome non hodgkinien est plus élevé chez les personnes infectées par le virus d’Epstein-Barr (EBV) ou le virus de l’hépatite C (VHC). Certaines infections bactériennes, notamment par la bactérie Helicobacter pylori, peuvent être responsables de la survenue de certains types de lymphomes non hodgkiniens.

- la présence d’un déficit immunitaire. Les lymphomes non hodgkiniens sont plus fréquents chez les personnes présentant un déficit immunitaire (un affaiblissement des défenses immunitaires de l’organisme). Cela concerne notamment les personnes immunodéprimées en raison d’une infection par le virus du sida (VIH) ou qui ont reçu un traitement immunosuppresseur pour prévenir le risque de rejet après une greffe d’organe ou de cellules souches. Par ailleurs, certaines maladies auto-immunes sont associées à la survenue d’un lymphome non hodgkinien. Les maladies auto-immunes sont des dysfonctionnements du système immunitaire, qui s’attaque alors aux constituants normaux de l’organisme.

- l’exposition professionnelle à certains produits. Différentes études ont montré que les personnes exposées dans un cadre professionnel à des produits chimiques (pesticides, solvants, poussières de bois) avaient un risque accru de développer un lymphome non hodgkinien. Il s’agit cependant de cas rares. Le lymphome non hodgkinien lié à une exposition aux pesticides est inscrit au tableau des maladies professionnelles des agriculteurs. La causalité directe et le mécanisme de cancérisation lié à ces produits restent complexes à établir.

- des facteurs génétiques. Des interrogations existent quant à l’existence de formes familiales de lymphomes et des études sont en cours à ce sujet.

Bon à savoir : présenter un ou plusieurs facteurs de risque ne signifie pas pour une personne qu’elle va forcément être atteinte d’un lymphome non hodgkinien.

Les facteurs de risque sont identifiés à l’échelle d’une population. Ils indiquent que, dans cette population, les personnes exposées à un ou plusieurs de ces facteurs ont un risque d’être touchées par la maladie plus élevé que celles qui n’y sont pas exposées. Cependant, la plupart des personnes exposées à ces facteurs de risque ne développeront jamais un lymphome non hodgkinien. Pour la plupart des facteurs de risque identifiés, l’augmentation du risque est en effet très faible et de multiples facteurs peuvent agir conjointement, rendant impossible l’identification précise d’un seul facteur.

Quelles sont les différents types de lymphomes non hodgkiniens ?

L’examen des tissus prélevés lors d’une biopsie permet de déterminer le type de lymphome non hodgkinien. Chaque type de lymphome est classé en fonction de l’origine des cellules cancéreuses.

Les LNH sont répertoriés selon plusieurs types :

- les lymphomes à cellules B (qui se développent à partir de lymphocytes B anormaux) ;

- les lymphomes à cellules T ou à cellules NK (qui se développent à partir de lymphocytes T ou NK anormaux).

Il existe ainsi de nombreuses formes différentes de lymphomes non hodgkiniens et de nouvelles sous-catégories continuent d'être identifiées.

La classification des lymphomes est établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle est utilisée par les médecins des différentes spécialités, leur permettant d’avoir une même approche du diagnostic et un langage international commun.

Pour que le diagnostic d’un lymphome non hodgkinien soit complet, il est nécessaire d’établir, en plus de son type, son stade et son degré d’agressivité. Ces informations, essentielles pour déterminer l’évolution de la maladie et les traitements les plus appropriés, sont fournies par les examens pour confirmer le diagnostic de lymphome.

Comment classe-t-on les lymphomes non hodgkiniens en fonction de leur évolution ?

Chaque lymphome se caractérise par un degré d’agressivité qui dépend des caractéristiques histologiques (morphologiques et immunologiques) des cellules cancéreuses.

Les lymphomes indolents, à évolution lente

Les lymphomes dits "indolents" ont tendance à évoluer très lentement. Dans ce cas, la prescription d’un traitement est rarement urgente. Les lymphomes indolents répondent généralement bien aux traitements mais récidivent souvent, parfois à plusieurs reprises et après des délais de plusieurs années. Cependant, les patients qui en sont atteints ont une espérance de vie longue, avec une bonne qualité de vie. Certains lymphomes indolents deviennent parfois agressifs. Ils requièrent alors un traitement plus intensif.

Les lymphomes agressifs, à évolution plus rapide

Les lymphomes non hodgkiniens dits "agressifs" ont tendance à évoluer rapidement et nécessitent un traitement dès que le diagnostic est établi. Ils peuvent néanmoins être guéris.

Quels sont les 4 stades possibles d’un lymphome non hodgkinien ?

Le stade est le terme utilisé pour décrire le degré d’extension de la maladie dans l’organisme.

Pour les lymphomes non hodgkiniens qui prennent naissance dans les ganglions (les plus fréquents), quatre stades différents sont distingués dans la classification internationale dite d’Ann Arbor : les stades I et II sont localisés, alors que les stades III et IV sont considérés comme disséminés, c’est-à-dire qu’ils sont plus étendus.

Pour les lymphomes non hodgkiniens extra-ganglionnaires, qui sont plus rares, d’autres classifications existent.

La détermination du stade de la maladie est un des éléments qui permettent aux médecins de définir l’approche thérapeutique la plus appropriée pour vous.

Détail des stades d'un lymphome non hodgkinien

Stade I – Le lymphome est présent dans un seul groupe ganglionnaire.

Stade II – Le lymphome est présent dans plusieurs groupes ganglionnaires situés du même côté du diaphragme.

Stade III – Le lymphome est présent dans des groupes ganglionnaires situés des deux côtés du diaphragme.

Stade IV – Le lymphome atteint des ganglions lymphatiques et un ou plusieurs organes non ganglionnaires comme la moelle osseuse, les poumons, le foie, l’estomac...