Radiothérapie

Mis à jour le

La radiothérapie peut être programmée dans les semaines qui suivent l'ablation du testicule, après la cicatrisation. Elle est indiquée pour les tumeurs germinales séminomateuses (TGS) localisées et certaines formes avancées (stade II).

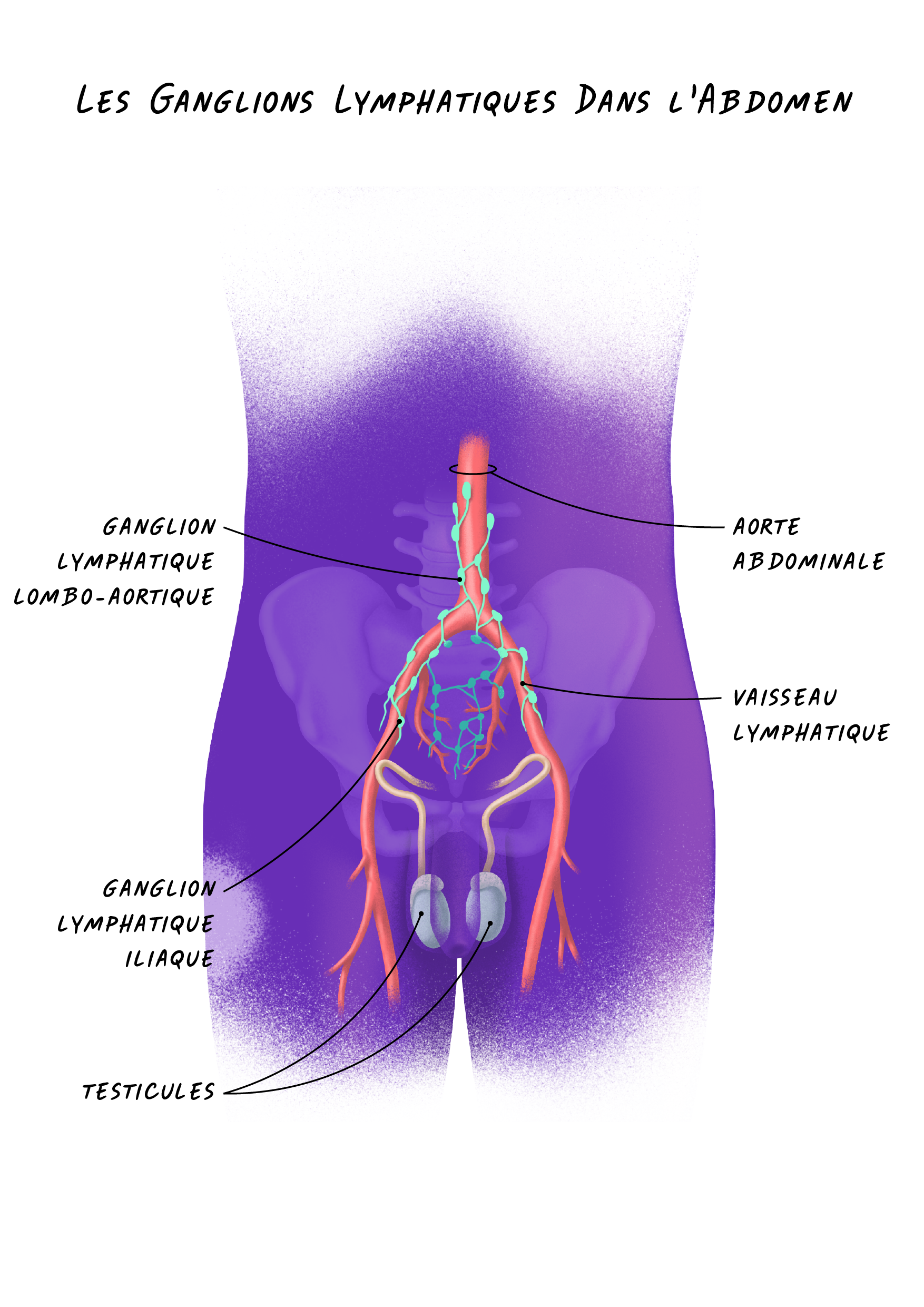

Ce traitement utilise des rayonnements ionisants (appelés aussi rayons ou radiations) pour détruire les cellules cancéreuses éventuellement présentes dans les ganglions lymphatiques. Ce sont en effet vers les ganglions lymphatiques lombo-aortiques et iliaques que les cellules cancéreuses se propagent le plus souvent, depuis le testicule (voir illustration ci-dessous).

La radiothérapie consiste à diriger précisément des rayonnements à travers la peau, vers les ganglions lymphatiques de l'abdomen, tout en préservant le mieux possible les organes avoisinants, dits organes à risque, comme les reins ou les intestins.

Description des ganglions lymphatiques de l'abdomen ©Pierre Bourcier

Les rayonnements ionisants, qu'est-ce que c'est ?

Les rayonnements ionisants sont des faisceaux de particules qui transportent une énergie telle qu'elle leur permet de traverser la matière et de la modifier.

Dans le domaine médical, les rayonnements ionisants font l'objet de nombreuses applications ; ils sont en particulier à la base des techniques d'imagerie par TDM et de la radiothérapie.

À signaler que des rayonnements faiblement ionisants sont émis de façon naturelle ; c'est le cas de certains rayons ultraviolets (UV).

Les techniques de traitement

Une radiothérapie conformationnelle en trois dimensions (3D) est le plus souvent utilisée. Cette technique consiste à faire correspondre le plus précisément possible (autrement dit à conformer) le volume sur lequel vont être dirigés les rayons, au volume des ganglions lymphatiques.

Déroulement de la radiothérapie

Avant de démarrer la radiothérapie, l'oncologue radiothérapeute vous explique le principe, les objectifs et la technique qu'il va utiliser. Il vous informe également sur les effets secondaires possibles et les solutions qui existent pour les anticiper ou les limiter. N'hésitez pas à lui soumettre toutes les questions que vous vous posez au sujet de ce traitement.

Le déroulement d'une radiothérapie repose sur un travail d'équipe entre des manipulateurs, un physicien médical, un dosimétriste, coordonnés par l'oncologue radiothérapeute.

Avant le traitement proprement dit, une radiothérapie comporte une étape de repérage de la zone à traiter (simulation) et une étape de calcul de la distribution de la dose (dosimétrie).

C'est pourquoi il existe toujours un temps d'attente entre la prise de décision de la radiothérapie et le début effectif du traitement.

Le repérage (simulation)

L'oncologue radiothérapeute repère la cible sur laquelle les rayons vont être dirigés et les organes à risque à protéger (reins, foie et intestins). Pour cela, une TDM centrée sur la zone à traiter est réalisée afin d'obtenir une image en trois dimensions des ganglions lymphatiques et des organes voisins.

Pendant ce repérage, votre position est soigneusement définie. Vous devrez la reprendre lors de chaque séance. Pour cela, un marquage sur la peau (sous forme d'un tatouage le plus souvent effaçable) ou des contentions spécialement adaptées à votre morphologie (cales, coques de mousse, matelas thermoformés, etc.) sont réalisés.

La dosimétrie

Outre la dimension et l'orientation des faisceaux, l'étape de dosimétrie consiste à déterminer, par une étude informatisée, la distribution autrement dit la répartition de la dose de rayons à appliquer à la zone à traiter. Avec l'oncologue radiothérapeute, le physicien et le dosimétriste optimisent ainsi l'irradiation de façon à traiter au mieux les ganglions lymphatiques tout en épargnant les tissus sains voisins. Cette étape ne nécessite pas votre présence.

Le plan de traitement définitif établit notamment la dose et ses modalités de délivrance (dose par séance, nombre et fréquence des séances...). Pour les cancers de forme localisée, une dose de 20 Gy est généralement programmée, fractionnée en 10 séances. Pour les cancers avancés ou métastatiques, la dose est de 20 Gy effectués en 10 fractions avec possibilité d'un complément de dose dans certains cas.

La dose de rayons en radiothérapie est exprimée en gray (abrégé en Gy), du nom d'un physicien anglais. 1 Gy correspond à une énergie de 1 joule absorbée dans une masse de 1 kg.

Le traitement

Le traitement dure en moyenne 2 à 3 semaines, à raison d'une séance par jour, 5 jours par semaine. Le plus souvent, le traitement est réalisé en ambulatoire c'est-à-dire que vous rentrez chez vous quand la séance est terminée.

Comment se déroule une séance de radiothérapie ?

La salle dans laquelle se déroule la radiothérapie est une pièce qui respecte les normes de protection contre les rayonnements ionisants.

Vous êtes installé par le manipulateur sur la table de traitement dans la position qui a été déterminée lors de la phase de repérage. Un contrôle radiologique est régulièrement réalisé avant la séance pour vérifier votre positionnement. Vous devez rester immobile pendant que le traitement est effectué.

Pendant la séance, vous êtes seul dans la salle, mais vous restez en lien continu avec les manipulateurs : en cas de besoin, vous pouvez communiquer avec eux par le biais d'un interphone et vous êtes surveillé par une caméra vidéo. La salle reste éclairée pendant la séance. Si nécessaire, le traitement peut être immédiatement interrompu.

Le temps de présence dans la salle de traitement est généralement de quinze minutes environ. Le temps d'irradiation lui-même est de courte durée, de l'ordre de quelques minutes. L'appareil tourne autour de vous sans jamais vous toucher. L'irradiation est invisible et indolore. Vous ne ressentez aucune sensation particulière.

La mesure de la dose de rayons

Il est désormais obligatoire de mesurer directement sur vous la dose réelle de rayons que vous recevez lors de la première ou de la deuxième séance, ainsi qu'à chaque modification du traitement. On parle de dosimétrie in vivo. Elle permet de s'assurer que la dose délivrée ne diffère pas de façon significative de la dose prescrite. La dosimétrie in vivo est mise en place dans tous les centres de radiothérapie.

Les séances de radiothérapie externe ne vous rendent pas radioactif : il n'y a donc pas de précaution à prendre vis-à-vis de votre entourage une fois la séance terminée.

Le suivi

Durant toute la durée du traitement, des consultations avec le radiothérapeute sont programmées régulièrement (environ une fois par semaine). L'objectif est de s'assurer que le traitement se déroule dans les meilleures conditions.

Des visites de contrôle sont également planifiées à l'issue de la radiothérapie.

Les effets indésirables

En irradiant les ganglions lymphatiques, on ne peut pas éviter totalement d'irradier et donc d'altérer des cellules saines situées à proximité. C'est ce qui explique l'apparition des effets secondaires.

Les effets secondaires sont peu fréquents lors d'une radiothérapie pour un cancer du testicule. Ils varient selon la zone traitée, la dose de rayons délivrée, la technique utilisée, l'effet des autres traitements, votre propre sensibilité et votre état de santé général. Le traitement est soigneusement planifié et administré de façon à les réduire le plus possible.

L'équipe médicale vous informe des effets secondaires qui peuvent se produire dans votre situation et des moyens d'y faire face. Un suivi régulier permet de les détecter et de mettre en place des soins de support si nécessaire.

Troubles digestifs

Des troubles digestifs se produisent parfois ; les plus fréquents sont des nausées, plus rarement des vomissements, des diarrhées ou une perte de l'appétit. Ils ne durent pas dans le temps, et apparaissent après quelques séances de radiothérapie. Ils cessent peu après la fin du traitement. Si nécessaire, votre médecin peut vous prescrire un traitement médicamenteux pour limiter ces effets indésirables.

Fatigue

L'appréhension des examens et des traitements, les déplacements fréquents, l'attente lors des rendez-vous et la radiothérapie elle-même peuvent provoquer une fatigue physique ou morale. Cette fatigue est généralement modérée et dépend de votre tolérance à ce traitement et des autres effets secondaires. Elle ne doit pas être banalisée. Signalez-la à l'équipe soignante afin qu'elle soit prise en charge le mieux possible.

Un risque de second cancer

Après un cancer du testicule, il existe un risque faible de développer un second cancer. Ce risque est statistiquement supérieur à celui d'une personne qui n'a pas eu de premier cancer.

Aucun contrôle particulier n'est programmé, en dehors des examens de suivi après cancer. Signalez cependant à votre médecin traitant toute anomalie que vous pourriez détecter sur le testicule restant.